サッカー×電力の融合へ。

今、サッカークラブの電力参入が相次ぐが、その背景には、

広告収入や入場料収入の減収というサッカー界を取り巻く

環境の変化があった。果たして電力を第3の収入として

確立させることができるのか。

電力市場にスポーツ界からの参入が相次いでいる。地元企業に出資したり、電力会社と共同でポイントの付加価値サービスを提供したり。狙いも、ファンの獲得から事業収益の確保まで様々。

サッカー界からは、湘南ベルマーレや水戸ホーリーホック、コンサドーレ札幌といったクラブが企業と共同で新電力会社を設立し、電力事業を開始している。

電力市場への参入経緯について、湘南ベルマーレ経営企画室室長の大森弘執行役員は、「広告収入、入場料収入に続く、第3の収益源確保のため」と語る。

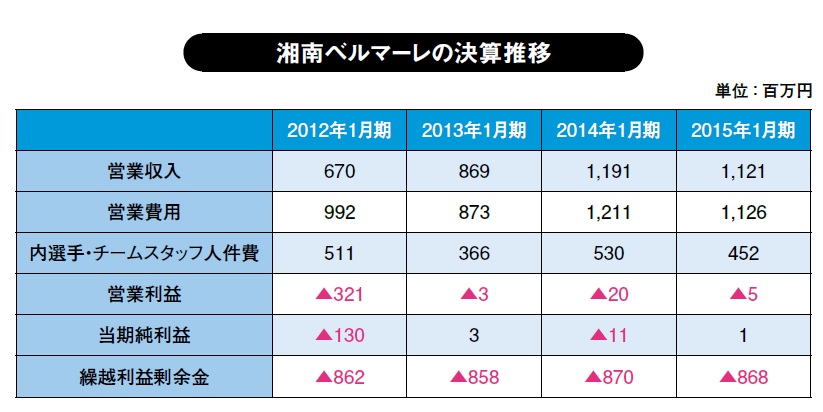

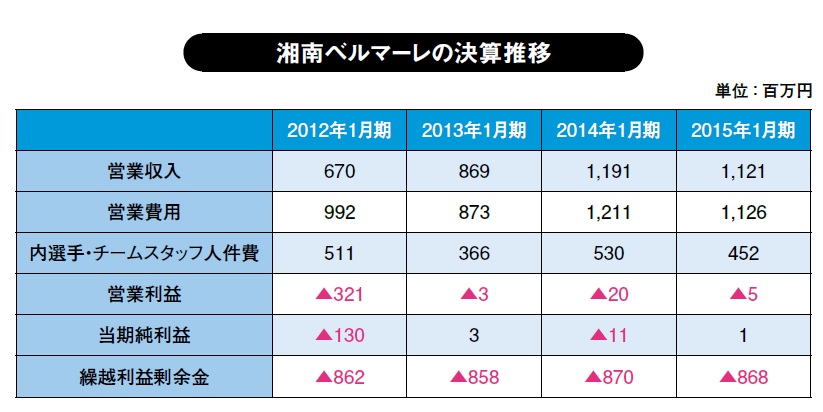

湘南ベルマーレは1999年に親会社のフジタが撤退して以降、親会社を持たない、いわゆる市民クラブとして活動している。2000年以降のほとんどをJ2リーグで過ごしたということもあり、左表の決算推移を見ての通り、経営状況も決して明るくない。

過去には経営難に陥った横浜F・マリノスが親会社である日産自動車から10億円の資金援助を受けて危機を脱した例もあったが、親会社のいない市民クラブはそうはいかない。

ただでさえ、観客動員数の減少などによって経営が苦しくなるクラブが続出しており、数年前までは債務超過(負債総額が資産総額を上回る状態)に陥るクラブも複数あった。収益源確保を目指して事業を拡大していくのは当然のことだが、サッカークラブには是が非でも経営を安定化させなければならない“別の”理由がある。

3期連続赤字または

債務超過でJリーグ追放

12年、Jリーグはクラブライセンス制度を導入した。これは、ドイツサッカー連盟が制定した、クラブのリーグ戦への参加資格を審査する制度が発祥とされている。この制度は世界的に広がり、日本でも導入される運びとなった。

目的は『サッカーの競技水準や施設的水準の持続的な向上』、『クラブの経営安定化、財務能力・信頼性の向上』。つまり、健全で、魅力あふれる業界作りを目指すということ。

ライセンスを得るためには、スタジアムの収容人数が1万5000人以上であること(J2は1万人以上、J3は5000人以上)など、他にも様々な基準をクリアする必要がある。その中には財務基準もあり、3期連続赤字または債務超過のクラブには翌年のライセンス交付はされず、実質Jリーグ追放となる。

債務超過は14年度の決算から対象(J3は15年度)に。13年度はJ1、J2クラブのうち実に11クラブが債務超過であったが、人件費を圧縮するなど14年度以降は0となった。とはいえ債務超過ギリギリのクラブも複数あり、予断を許さない状況だ。

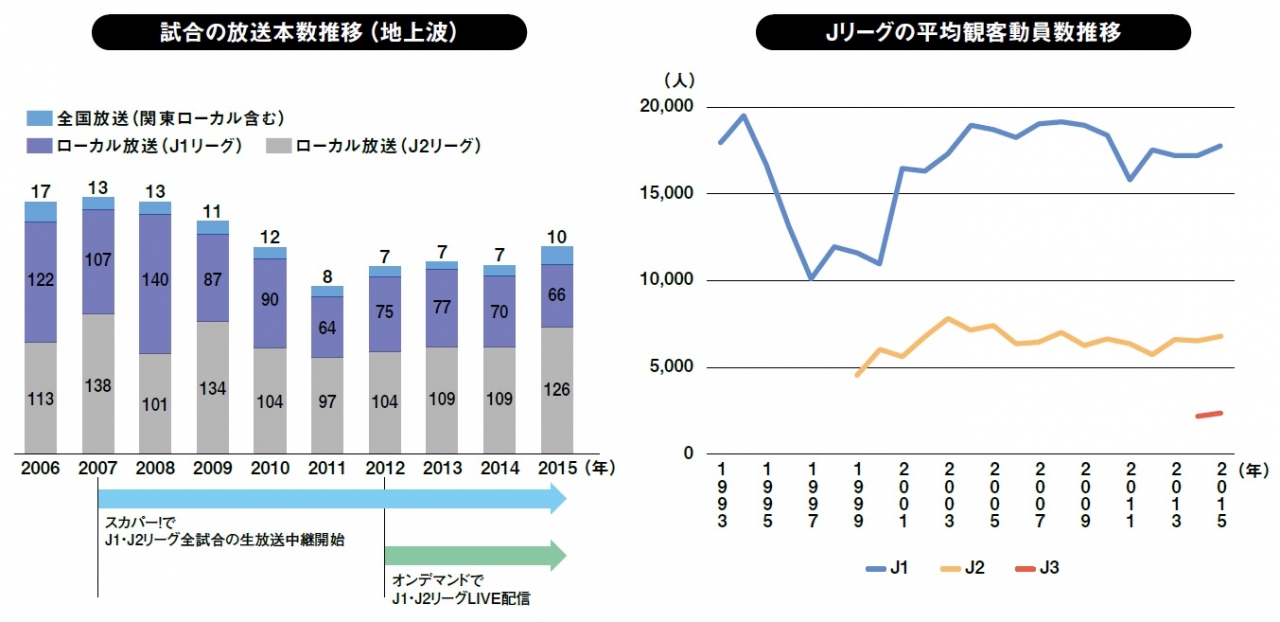

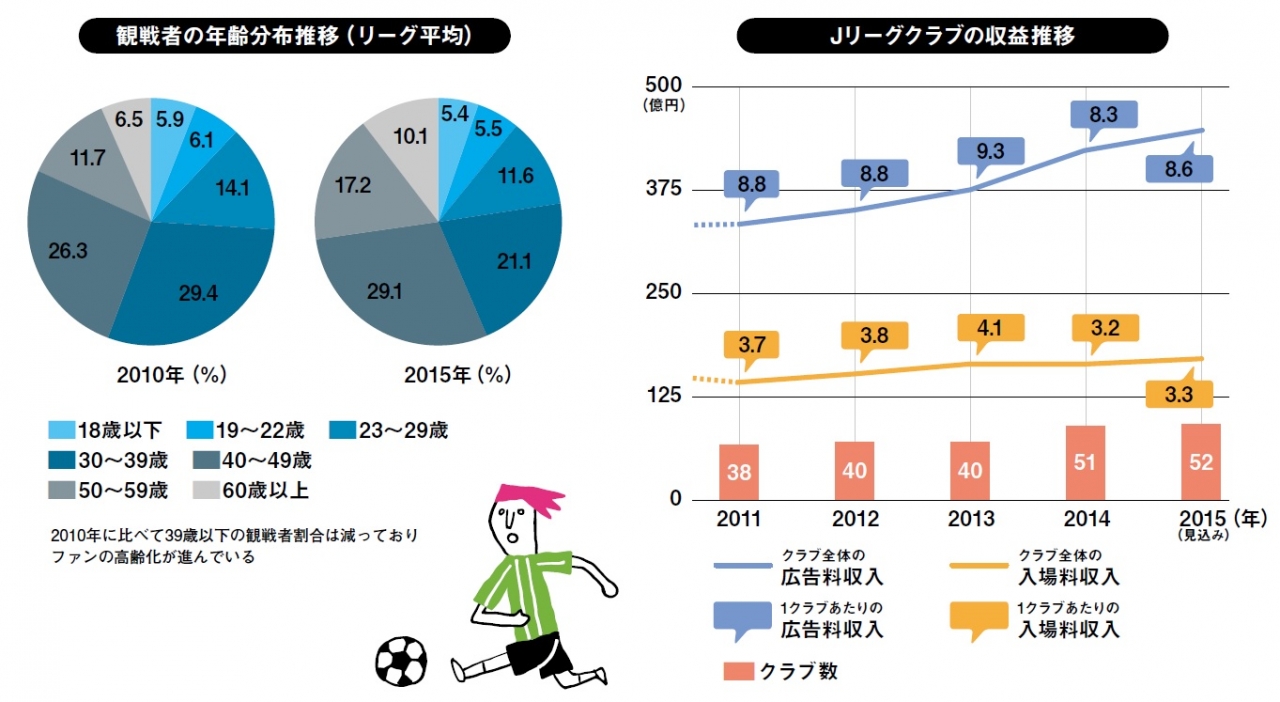

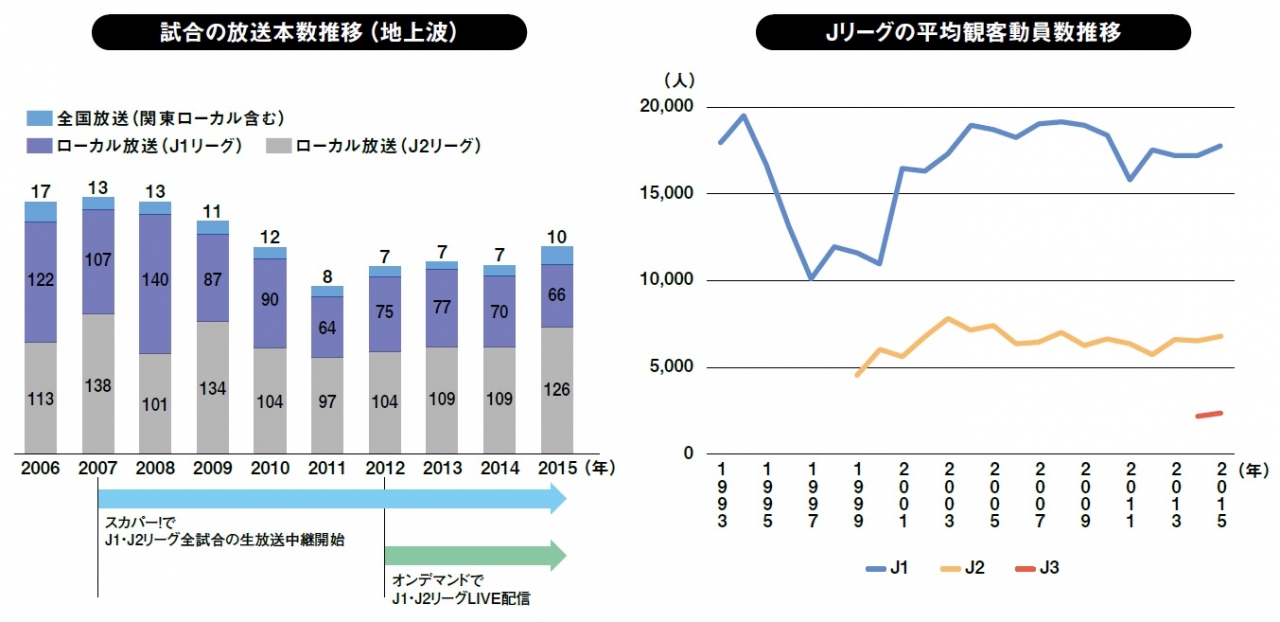

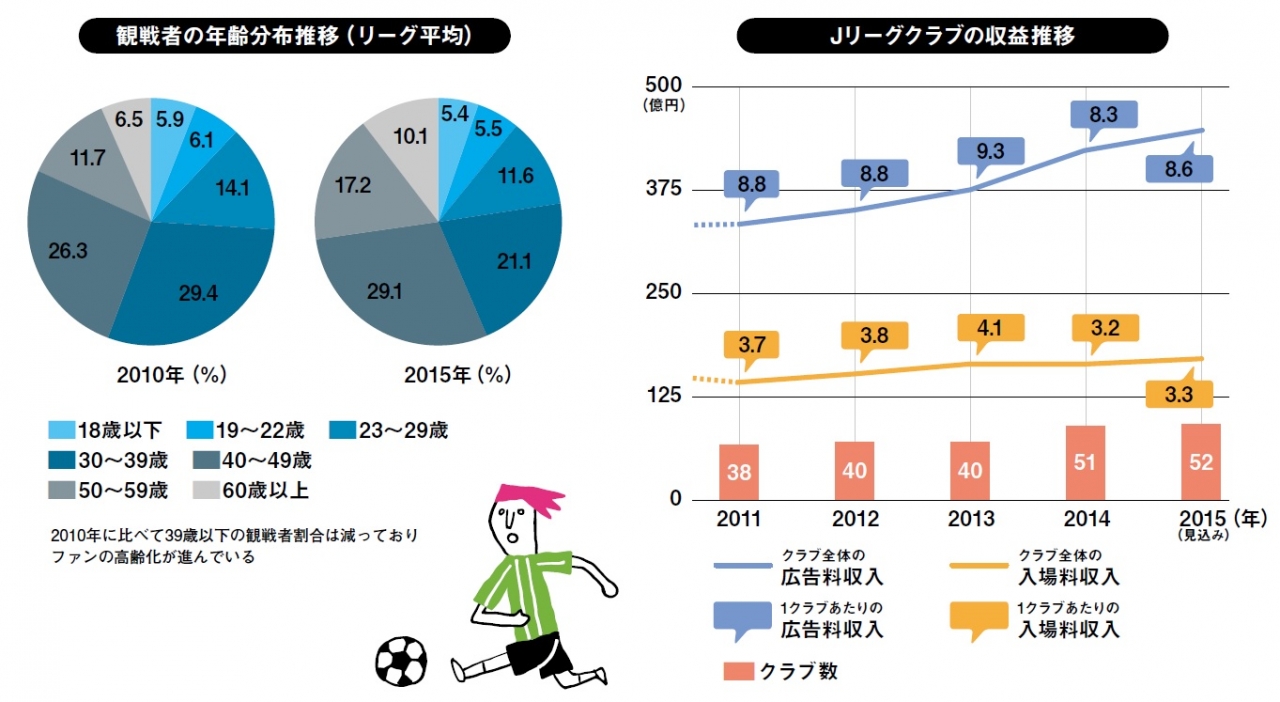

Jリーグクラブの収入源は広告収入と入場料収入の大きく2つになる。下表の通り、Jリーグ全体での収入はJ2リーグの拡大やJ3リーグの新設によるクラブ数の増加もあって右肩上がりできているが、平均でみれば足踏み状態が続く。観客数や、地上波でのテレビ放送の減少が影響している。

Jリーグは、15年シーズンより2ステージ制およびチャンピオンシップを導入するなど、観客動員数の増加に躍起だ。しかし、債務超過ギリギリのクラブになれば、Jリーグ任せでは、クラブ経営が健全に向かうはずもない。広告収入、そして入場料収入をいかに増やすか。そのひとつの手段が電力事業となった。

サッカーチームの理念である

地域密着を最大の武器に

14年9月、サッカー界から初となる電力会社が誕生した。湘南ベルマーレと、新電力の業務代行を手掛けるエナリスが共同出資で設立した湘南電力だ。

もともとは湘南ベルマーレのスポンサーだったエナリス。「価格以外の環境面や地産地消、地域貢献といった価値を提供できる電力事業を模索していた」(エナリス事業統括本部ソリューション事業部ディレクター兼湘南電力社長室の藤井崇史氏)ことから、湘南ベルマーレと電力事業をすることを決めた。

湘南電力は、15年6月から神奈川県内の高圧施設向けに電力の供給を開始しており、今年10月からは一般家庭向けにも電力販売をスタートさせる予定。16年度は太陽光など49%を県内の地産電源とする見込みだ。

一般家庭向けの料金プランについて、湘南ベルマーレ執行役員兼湘南電力取締役の大森氏は「湘南ベルマーレの選手や監督との懇親会、試合直前のスタジアムツアーへの参加といった特典をつけていきたい」と語る。

利益の一部は、湘南ベルマーレと共同で親子サッカー教室を開くなど、地域貢献に充てる予定だ。今年7月23日に開催するサッカー教室は、神奈川県に住む年中~小学2年生の子供であれば、誰でも参加できる。

神奈川には、横浜F・マリノスや川崎フロンターレといった強豪クラブが存在し、ファン獲得競争も激しい。そこであえて門戸を広げて、プロ選手から直接サッカーを教えてもらう機会を提供することで、若年層からベルマーレファンを増やす狙いだ。大森氏は「観客数を増やすためには、ライト層の獲得が必須」だと語る。

実際、ライト層をうまく取り込み、観客動員数を増やしているのが水戸ホーリーホックだ。09年に平均2673人だった観客動員数は、15年まで増え続け、倍近い4816人まで増えた。今年は9試合を終えた時点で平均5937人と増加傾向をたどる。

「より地域に根付いていくことを目指して、昨年は年間で合計809回、小学校などへの巡回指導(サッカー教室)といった地域貢献活動を行った」(水戸ホーリーホック営業部の渡邉欽也部長)という。

サッカー×電力のシナジー効果

徹底した地域活動を通じて、ファン層の拡大を目指してきた水戸ホーリーホックも、15年1月、再エネ事業を展開するスマートテックと共同で水戸電力を設立した。今年4月には一般家庭へ電気の供給を開始。契約者数が増えると水戸電力がピッチ看板やユニフォームのスポンサーになるといった水戸ホーリーホック応援プランを提供中だ。

誰もが日常使う電気というインフラを供給することで、家庭に入り込むことができれば、地域とのつながりはより強固なものとなる。Jーグが目指す『地域に根差したスポーツクラブ』に一歩近付く。

また子供たちが、サッカークラブの電気を使うことで、チームへの親近感がぐっと高まるかもしれない。地上波放送が減少し、テレビで試合を見る機会が減るなか、ホームスタジアムに足を運んでもらい、生の試合を観戦してもらおう。電気を通じて、こうした取り組みも始まった。

水戸電力は契約者にHEMSの無償レンタルを提供し、電気の見える化に加えて「試合やイベント情報などを発信していく」(スマートテック経営企画室の友部健氏)計画を立てている。

実際に現地で試合観戦することで、子供たちは生の迫力に圧倒され、応援したい気持ちが膨らむかもしれない。子供の付き添いで来た親がファンになる可能性だってある。ファンが拡大していくことで、電気の契約も増えていく。そんなサッカーと電力の相乗効果も期待できる。

電力事業は、「すぐに大きな収益を生むことはできない」(湘南電力の大森氏)もの。しかし、新しいファンの獲得や、入場料収入を増やすことでクラブとしての経営安定化が図れる。湘南電力の藤井氏は、「価格競争に陥らず、地産地消、地域貢献などしっかりとしたコンセプトを打ち出し、一定数の顧客を獲得できれば安定した事業になる」と語る。電力×サッカーの融合や、いかに。サッカークラブの挑戦は始まったばかりだ。