再生可能エネルギー100%を目指す企業が、太陽光発電設備を施設の屋根上や遊休地に設置して自家消費すれば、〝生〞の再エネ電力を利用でき、外部から再エネ電力を調達する量を減らせる。

企業が自家消費用太陽光発電設備に投資するメリットは他にもある。電力代の削減だ。近年、太陽光発電のコスト低減が進み、導入費はkWあたり20万円を切り始めた。年間稼働時間を1000時間、設備の耐用年数を20年とすれば、設備が生み出す再エネ電力の電力量単価はkWhあたり10円。多くの企業はこれよりも高額な電力量単価で電力を購入しているため、太陽光発電設備を使えば、電力代削減効果で設備導入費を10年程度で回収し、以後、電力代を大幅に減らせるわけだ。自家消費用太陽光発電設備の導入は、企業にとって再エネ電力の調達と電力代の削減が同時に実現する一石二鳥の取り組みである。

海外では太陽光発電のコスト低減がより顕著だ。中国の設備導入費は日本円換算でkWあたり6万円程と安く、太陽光電力は石炭火力発電の電力と同水準の価格帯で取引されている。欧州や米国も同じ傾向で、日本でも太陽光電力はさらに安くなるだろう。

経済性よりもBCP(事業継続計画)対策を含めたレジリエンス(強靭性)向上を重視するのであれば、産業用蓄電設備を併設するとよい。蓄電設備は高額ゆえ、太陽光発電の経済性が薄れてしまうが、再エネ電力の利用率を高める効果もある。

最近は海外の蓄電設備メーカーが続々と日本市場に参入しており、競争の激化による価格低減が進みそうだ。ただ、蓄電設備は太陽光発電設備以上に稼働後の監視や制御といった運用が求められる。蓄電設備の追加設置を考慮する際は、価格だけでなく、メーカーのアフターフォロー体制も含めて検討するべきだろう。

もっとも、太陽光発電設備や蓄電設備を企業が資金を投じて設置する場合、初期投資が発生するほか、設備の所有に伴い資産に計上する必要がある。国や自治体が設備の導入補助や税制優遇措置を講じている場合があるため、要確認だ。

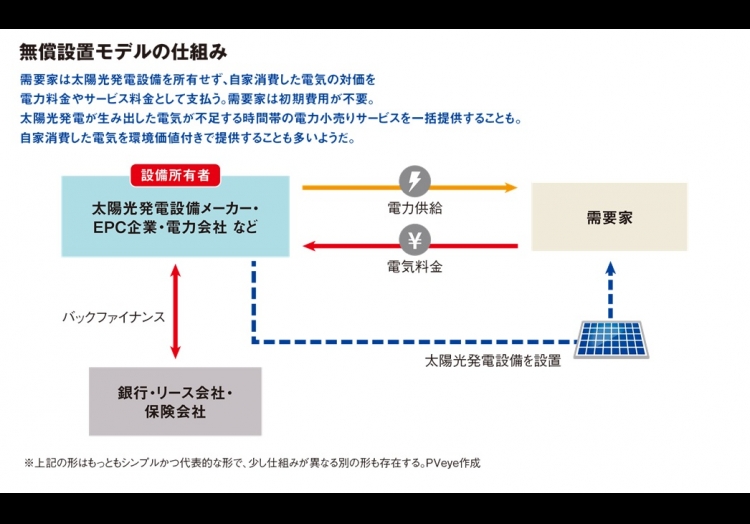

一方、企業が初期投資なく太陽光発電設備を設置できる第三者所有モデルというサービスがある。これは、企業が設備を借りて定額のリース料を負担するリース方式と、設備所有者とPPA(電力売買契約)を結び、電力消費に応じた使用料を支払うPPA方式に大別されるが、PPA方式の場合、オフバランス化できれば、設備を資産計上しなくて済むなどの利点もある。

第三者所有モデルについては、環境省が脱炭素化の推進や防災に資すると期待しており、2020年度からPPA方式向けの補助を始め、2021年度も継続する。

最近は、太陽光発電設備だけではなく、蓄電設備まで含めた第三者所有モデルを提供する再エネ企業が登場した。なかには再エネ比率の高い電力プランと組み合わせる再エネ企業もある。ただ、第三者所有モデルでは長期契約を交わさなければならない場合がほとんどで、金利や手数料が上乗せされ、長期的に見れば、費用対効果は自社所有よりも劣る。設備を所有するか、第三者所有モデルを活用するか、よく検討しておくべきだろう。

自家消費用設備が登場

ともあれ、自家消費用の太陽光発電設備で費用対効果を得るためには、相応の設計が欠かせない。太陽光発電設備単体の運用では、施設の電力消費量や、気象の変化による発電量の変動によって、自家消費し切れずに余る電力の扱いが重要だ。この余剰電力は売電することもできるが、余剰電力が極力発生しないように設備の容量を調整しつつ、それでも余る電力は捨てるという選択肢もある。

前者では、経済産業省へのFIT(再エネの固定価格買取制度)の申請手続きが要る。電力系統に流すため、増強工事にかかる負担金を要求されたり、協議に時間を要したりするかもしれない。

後者では、FITに関する手続きが不要になるが、余剰電力を有効に活用できない。さらには、余剰電力が電力系統に流れないよう、RPR(逆電力継電器)を追加設置しなければならず、しかもRPRが作動するとパワーコンディショナが停止し、太陽光発電設備による自家消費の機会損失に繋がりかねない。

そこで、電力消費量に追従し、パワーコンディショナを制御してRPRを作動させず、かつ太陽光電力を最大限利用できる自家消費用のパワーコンディショナや、自家消費対応の遠隔監視装置が開発され始めている。また、自家消費用設備の屋根上設置を考慮した小型で軽量な太陽光パネルや、割安なアルミ製の太陽光パネル取付金具なども出てきた。

自家消費用太陽光発電設備の活用は再エネ100の実現に効果的だが、企業の電力利用状況や採用する設備によって費用対効果は大きく変わる。まずは地元の有力な再エネ会社に相談してみよう。