2020年4月から、新規開発する低圧太陽光発電所はFIT(再生可能エネルギーの固定価格買取制度)の適用を受けて全量売電することができなくなったが、経済産業省は一定条件を満たす営農発電を例外とした。すなわち、第2種・第3種農地、荒廃農地を活用する場合や、認定農家が自らの農地で営農するのであれば、低圧でもFITを活用した全量売電を認めたのである。

そして経産省は、2021年度も引き続き低圧の営農発電をFITの全量売電の対象に含めることを決め、売電単価は1kWhあたり12円と定めた。もっとも、営農発電に参入する事業者は、農地の一時転用許可を得たうえで、3年または10年に1度、一時転用許可を更新する必要がある。さらに、営農者は毎年下部農地で栽培する作物の収量を地域平均の8割以上確保しなければならない。この単収要件の実現は営農者にとって決して容易ではなく、要件を満たせずに許可を更新できない恐れもあるだけに、金融機関からの融資が受け難かった。

そこで、2020年12月に発足した『再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース』の構成員らが、12月1日の第2回会合の席で、単収要件を撤廃すべきだと主張。単収要件が営農発電の強力な参入障壁になっていると断じた。

これに対し、農林水産省は2021年3月23日の第6回会合で、荒廃農地における営農発電に対しては単収要件を課さないとする案を公表。正式に決まれば、営農発電の普及促進に大きく寄与するだろう。

ただし、課題は他にもある。営農発電は、第三者が発電設備を所有する場合、農地の所有者と事業者の間で地上権の設定が必要になるなど、手続きが煩雑だ。さらに、一時転用許可の細かな基準が農業委員会ごとに異なり、なかには作物種や農業従事者の属性によって許可が下りない事例もある。農家側での認知度が不足し、資金調達の難しさなどの課題も解消されていない。適切な設計や営農を行ううえで必要となる営農発電に関する基礎研究も少ない。

ともあれ、開発時の環境負荷が小さく、農家の所得向上や荒廃農地の防止に寄与しながら再エネの導入拡大にも繋がる営農発電に、大きな期待が寄せられている。電気自動車などとも連携し、新たな事業モデルが立ち上がる可能性もある。

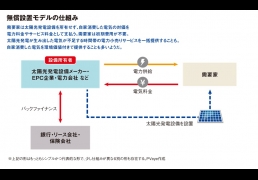

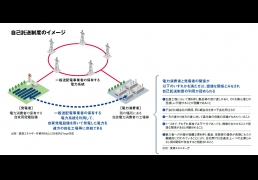

さらに、今後はFITを活用しない〝非FIT〞の事業モデルも成立しそうだ。たとえば電力シェアリング(東京都品川区、酒井直樹社長)は2020年12月から、営農発電を含め、農地で発電した電力の余剰分を農家に供給し始めた。全国各地の営農発電所をブロックチェーン技術で繋ぎ、余剰電力を融通し合える仕組みを構築していく。これを活用すれば、農家は営農発電所で発電した電力を施肥や散水などに使う電力に充てて自家消費しつつ、余剰分を売電したり、不足分を調達したりできる。

同社はさらに、生産物にQRコードを張り、消費者が再エネの利用状況を把握できるようにする。農家は「再エネで育てた」という付加価値を訴求できるようになるかもしれない。

営農発電は、累計導入件数が2019年度に2000件を超え、現在は3000〜4000件程度まで増えたとみられ、着実に拡大しているものの、まだ少ない。引き続き普及させていく必要があるだろう。