生物由来の資源、いわゆる“バイオマス”を活用した発電が注目を浴びている。

バイオマス発電は建築廃材や家畜排泄物、生ごみや下水汚泥などの廃棄物を有効活用でき、CO2排出量が増えない“カーボンニュートラル”という考え方から環境に優しいとされている。

また太陽光や風力のように天候に左右されることなく、安定した出力が期待できるとあって、期待度は高い。

しかしその一方で、事業採算性や燃料調達方法など、課題も多く、普及していないのが現状だ。

専門家によるQ&Aをもとに、バイオマス発電について学んでいこう。

Q1. バイオマスってなに?

A1. 生物を表すバイオと、物質の量を表すマスが組み合わさった言葉で、転じて生物由来の資源を指します。

生物由来とはいっても、地球上において、いわゆる有機物を作れるのは植物しかいません。動物も人間も、自ら有機物を作れないので、植物が一次的に生産したものを使わせてもらっています。

つまり、植物を基本とし、それらを食べている動物も含め、生物全体から引き出される資源がバイオマスというものにあたります。

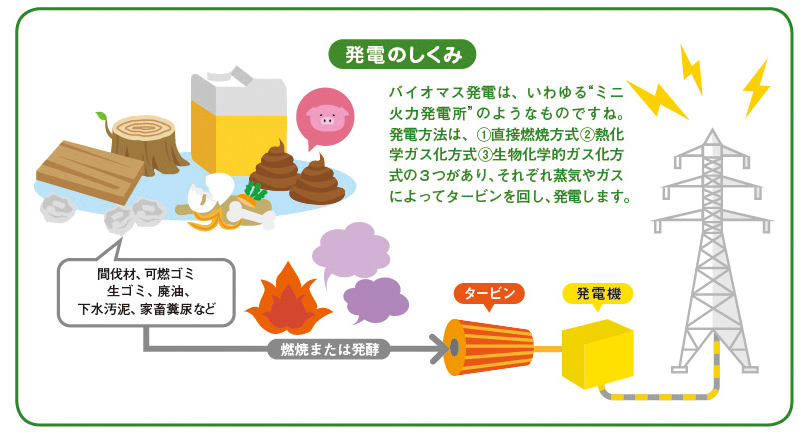

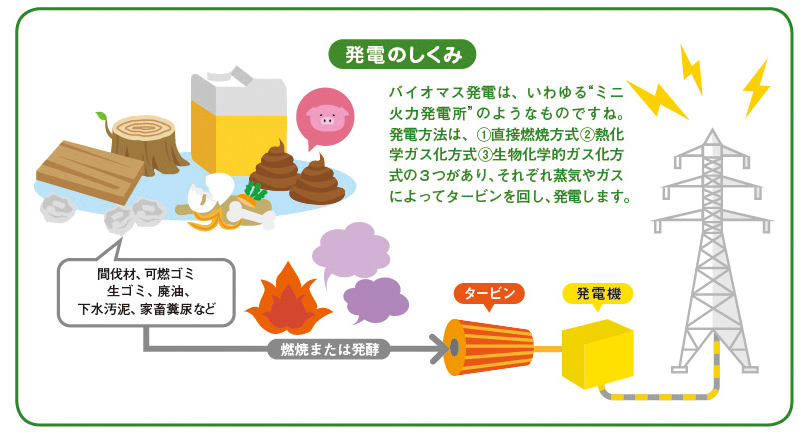

Q2. バイオマス発電って?

A2. 生物由来の資源(有機物)をエネルギー源として発電を行うことです。

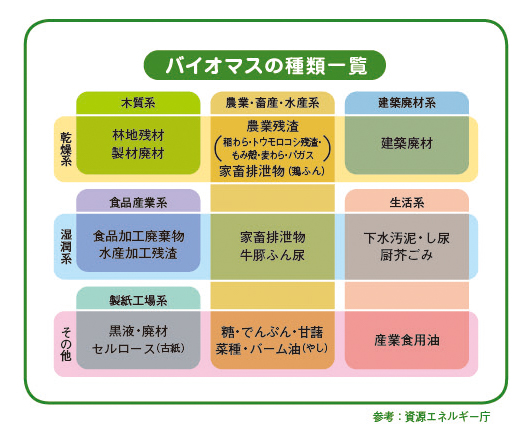

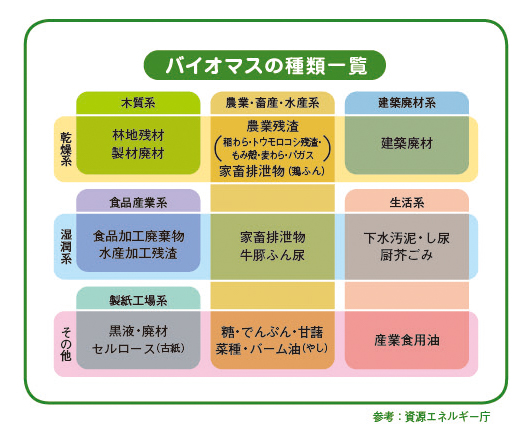

Q3. 種類ってどんなのがありますか?

A3. 未利用木材や一般木材、建築廃材、動物の糞尿など様々あります。

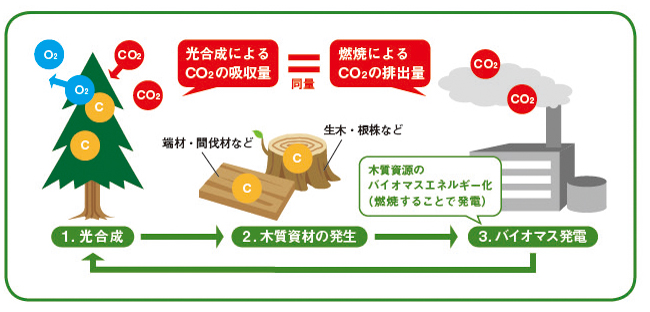

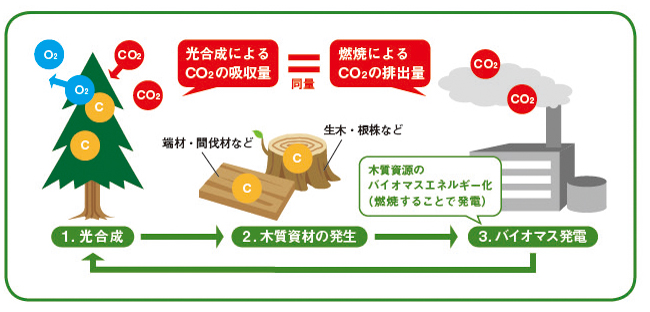

Q4. カーボンニュートラルとは?

A4. CO2の増減がないということです。確かに、バイオマス発電は燃料を燃やすので、CO2を排出します。しかし、その発生したCO2というのは、もともとは樹木が光合成をする際に大気中のCO2を吸収していたもの。

つまり、有機物を燃やして排出されるCO2は、もともと大気中にあったCO2が元に戻っただけなので、CO2は増減していないということになります。

木質以外も同じ考え方で、たとえば動物の糞尿なども元を辿れば植物ですから、同じようにCO2の排出は増えないと考えられます。

地球温暖化を解決するためにはCO2を増やさないエネルギー源が必要です。バイオマス発電の普及も、地球温暖化問題の有効な対策のひとつでしょう。

Q5. 日本はバイオマス発電に向いている?

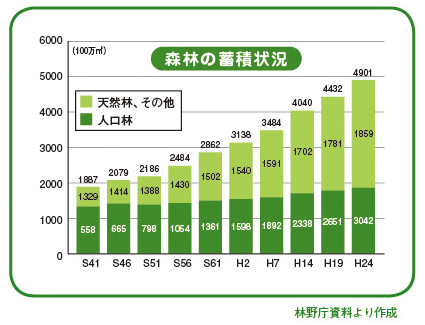

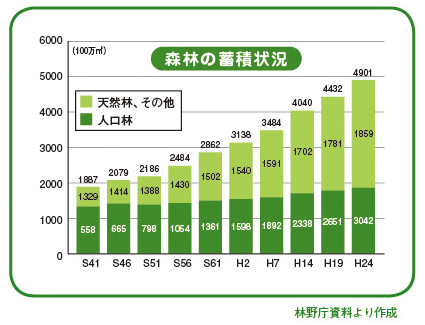

A5. 日本の森林蓄積(※1)、いわゆる森林資源の蓄積量は年々増加しています。林野庁のデータによると、年間約1億m³(立方メートル)(※2)増えています。

加えて、間伐材も年間2000万m³増えているとされています。間伐材は日本全体で98%ほどが未利用と言われており、大量に存在しています。

つまり、日本では毎年1億2000万m³ほどの森の資源が増えており、仮にそれらをすべてバイオマス発電向けに使用したとしても日本の森の資源は減らないということになります。そういう意味では日本はバイオマス発電に向いているといえます。

※1 森林蓄積:森林を構成する樹木の幹の体積のこと。森林面積とは異なる。

※2 1m³は1辺が1mの立方体の体積。1億m³は東京ドーム約80個分に相当する。

Q6. いま、日本の森林は高齢化が進んでいるって本当なの?

A6. 本当です。特にスギやヒノキといった人工林は林齢50年を超えたものが多くなっており、収穫期を迎えています。高齢になった樹はCO2の吸収量も減ってくるので、伐採してバイオマス発電に利用することで、化石燃料を活用するよりもCO2排出量が減らせますし、伐採した場所に新しく植林することで森林のCO2吸収源機能を強化すれば、二重の地球温暖化対策にもなりますね。

Q7. どれくらいの森林で、いくら発電するの?

A7. 木質バイオマス発電の場合、5000kWの発電設備に対して年間で約10万m³の木質バイオマスが必要であり、面積としては直径100kmの森林が必要とされています。

ある5000kW規模の発電設備は、年間で約4000万kWh、約1万世帯の年間電力使用量に相当する電力を発電する予定です。

Q8. バイオマス発電は発電以外の活用もできると聞きましたが?

A8. 発電の際に生じる排熱の活用も有効ですね。電力と熱を生産し、供給するシステムをコジェネレーションシステム(コジェネ)と呼び、エネルギー効率の高さから、注目されています。

熱の有効活用といった点ですと、たとえば温水プールなどの設備向けに、他には病院などもお湯をよく使うので、供給先になると思います。後は北海道や東北地域などにおいては、コジェネを活用して地域暖房を増やしていくなど、利用法は多く考えられます。

Q9. 他の再エネとの違いは?

A9. 太陽光や風力のように、気候に左右されず、安定した出力が期待できるという点です。

そして、もうひとつの大きな特徴が、地域の活性化の促進が期待できる点です。太陽光や風力発電においても効果はありますが、バイオマスは地域活性化への期待が非常に強いのです。

特に未利用木材の利用など、国産の資源を活用する場合に効果が強まります。林業などと結合して、新たな方向性を作り出す可能性があります。

たとえば、ドイツであればエネルギー農家という言葉があります。農業は本来、食物を作るために行われますが、エネルギーを作るために農業を行うという動きも出ています。

Q10. バイオマス発電の難しいところは?

A10. 燃料調達ですね。今、日本ではFIT制度の買取り価格の関係から、大規模な発電所が多く建設されています。

先ほども述べましたが、5000kWの木質バイオマス発電所を運用する場合、面積としては直径100kmの森が必要とされています。

直径100kmの森となると、市町村単位でどうこういうレベルではなく、遠方から輸送してこなければいけません。当然、輸送の際にはトラックなどを使うので、エネルギーが多く使われますし、そういった点がデメリットとなります。

Q11. 和田先生が考えるバイオマス発電の最大のメリットは?

A11. 地域資源を活用することで林業や関連産業の活性化と雇用の創出、それによって過疎化や高齢化からの脱却も可能となります。“地域の活性化”。これが一番のメリットだと思いますね。

そのために、今後は市町村の森林組合で取り組めるような、小規模の、各地域に見合った規模のバイオマス発電所を建設していくべきでしょう。